Por ejemplo: el cerebro, el aumento de su complejidad y el aumento de su tamaño con el tiempo son una evidencia clara de que la evolución se dirige hacia un resultado determinado que quiere alcanzar. Este resultado u objetivo es el aumento del tamaño del cerebro.

«Estas comprobaciones en cráneos modernos fomentan la confianza en las estimaciones de Jerison sobre los cerebros ya desaparecidos. Sus conclusiones son que, en primer lugar, hay una tendencia en los cerebros a volverse más grandes en el trascurso de millones de años. En un momento determinado, los herbívoros actuales mostraron una tendencia a tener cerebros más pequeños que los carnívoros contemporáneos que los cazaban. Más tarde, los herbívoros mostraron una tendencia a tener cerebros mayores que los herbívoros anteriores, y los carnívoros, cerebros mayores que los carnívoros anteriores».[1]

En el marco de esta tendencia específica de la evolución hacia un aumento en el tamaño del cerebro con el tiempo y sabiendo la gran importancia que tiene el tamaño del cerebro, vemos con claridad que la evolución tiene el objetivo de alcanzar un cerebro de tamaño grande y que esté calificado para desempeñar una determinada función, ya que ahora vemos y sabemos lo que ofrece un cerebro grande, pues no hay ninguna duda de que el tamaño y el tipo de cerebro humano son de una importancia mayor en la cuestión de diferenciar al ser humano de los demás animales.

En la evolución cuantitativa y cualitativa del cerebro, en gran medida y de forma sostenida en el último período de la evolución en particular, se ve sin duda que esto es un objetivo de la evolución. O digamos que el objetivo más importante al que se dirige la evolución —del cual percibimos y reconocemos su importancia y su preferencia sobre los demás productos de la evolución— es la inteligencia, que es un producto del cerebro. Por lo tanto, la inteligencia es un resultado inevitable del surgimiento de la vida o por lo menos, un resultado inevitable para la vida dentro de los límites que conocemos sobre esta Tierra. Puesto que la vida que conocemos consiste en un mapa genético y en la selección que lo perfecciona, el resultado es que el mapa genético y la selección, o digamos la evolución, tiene un objetivo y su objetivo es la inteligencia o la producción de vida inteligente, y dentro de los límites que conocemos de la inteligencia, el objetivo es un cerebro grande y complejo.

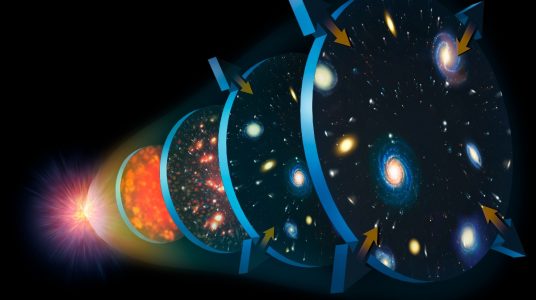

«El número de avanzadas civilizaciones que hoy puedan existir en la galaxia de la Vía Láctea dependerá de múltiples factores, que van desde el número de planetas que tenga cada estrella hasta la probabilidad de que exista vida en cada uno de ellos. Pero una vez ha surgido la vida en un medio relativamente favorable y han transcurrido miles de millones de años del proceso evolutivo, somos muchos los que creemos en la posibilidad de que en este medio hayan aparecido seres inteligentes. Sin duda, la senda evolutiva sería distinta de la que ha conocido la Tierra. Es muy probable que la secuencia de eventos acaecidos en nuestro planeta —entre ellos la extinción de los dinosaurios y la recesión forestal ocurrida durante el plioceno y el pleistoceno— difiera de la que ha presidido la evolución de la vida en las restantes regiones del universo. Creemos, sin embargo, que han de existir pautas funcionalmente equivalentes que a la postre conduzcan a un resultado parejo. Toda la crónica evolutiva de la Tierra, particularmente la plasmada en la cara interna de los cráneos fósiles, pone de manifiesto esta tendencia progresiva a la formación de organismos inteligentes. Nada misterioso hay en ello, puesto que, por regla general, los seres más inteligentes subsisten en mejores condiciones y dejan más descendencia que los organismos menos dotados».[2]

[1] Fuente: Dawkins, El relojero ciego, pág. 190.

[2] Fuente: Sagan, Los dragones del Edén, pág. 240.

El Dr. Carl Edward Sagan (1934-1996), fue un astrónomo reconocido, profesor en la Universidad de Harvard y luego en la Universidad de Cornell, muchos de sus libros han sido traducidos a varios idiomas, entre ellos el árabe.

Extracto del libro La ilusión del ateísmo de Ahmed Alhasan (a)